धान फसल सुधार (Rice Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø

सामान्य नाम:- धान, चावल

Ø

वानस्पतिक नाम:- Oryza sativa

Ø

कुल:- पोएसी या ग्रेमिनी

Ø

गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 24

2. जातियाँ (Species):- Oryza वंश के अंतर्गत कुल 24 जातियाँ आती हैं।

इनमें से 22 जातियाँ जंगली हैं तथा 2 जातियाँ कृष्य हैं। कृष्य जातियाँ:-

a. Oryza sativa:-

Ø

यह मुख्य कृष्य जाति है।

Ø

इसकी खेती सम्पूर्ण विश्व में की जाती है।

b. Oryza glaberrima:- पश्चिम अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है।

3. उत्पत्ति केन्द्र (Center

of Origin):-

Ø

Oryza

sativa को एशियन धान भी कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया

में हुई है। इस कृष्य जाति की उत्पत्ति एक बहुवर्षीय जंगली जाति Oryza rufipogon से हुई है।

Ø

Oryza

glaberrima को अफ्रीकन धान भी कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति पश्चिम अफ्रीका में हुई है।

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral

Biology):-

Ø

धान के पुष्पक्रम को स्पाइक या पैनिकल कहते हैं।

Ø

प्रत्येक स्पाइक में स्पाइकिकाओं की संख्या 80 से 300 तक होती है।

Ø

प्रत्येक स्पाइकिका में केवल एक पुष्प होता है।

Ø

प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी व एकव्यास सममित होता है।

Ø

प्रत्येक पुष्प में:-

i. पुंकेसर (6)

ii. अण्डप (1):- जिसमें केवल 1 बीजाण्ड पाया जाता है।

Ø

धान एक स्वपरागित फसल है। इसमें 2% से भी कम परपरागण होता है।

Ø

फल (Fruit):- कैरिओप्सिस

5. सुनहरा धान (Golden Rice):- यह जर्मन वैज्ञानिक Ingo Potrykus द्वारा विकसित किया गया था।

6. अनुसंधान संस्थान (Research Institutes):-

Ø

NRRI

(National Rice Research Institute):- Cuttack (Odisha)

Ø

IIRR

(Indian Institute of Rice Research):- Hyderabad (Telangana)

Ø

IRRI

(International Rice Research Institute):- Los Banos (Philippines)

मक्का फसल सुधार (Maize

Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- मक्का

Ø वानस्पतिक नाम:- Zea mays

Ø कुल:- पोएसी या ग्रेमिनी

Ø मक्के का उत्पादन धान्य फसलों में सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे ‘धान्य फसलों की रानी’ कहा जाता है।

2. गुणसूत्र संख्या व जातियाँ (Chromosome

Numbers and Species):-

नोट:- उपरोक्त में से केवल Zea

mays ही एक कृष्य जाति है। शेष तीनों जंगली जातियाँ हैं जिन्हें सामूहिक रूप से ‘Teosinte’ कहते हैं।

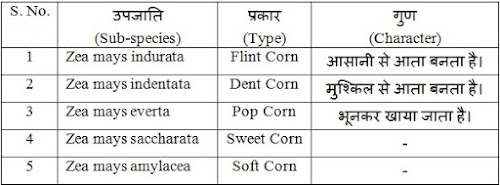

3. मक्का के प्रकार (Types of Maize):- 5 प्रकार हैं –

4. उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin):-

Ø प्राथमिक उत्पत्ति केन्द्र:- Mexico

Ø द्वितीयक उत्पत्ति केन्द्र:- China

5. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø मक्का में एकलिंगी पुष्प होते हैं। नर व मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाये जाते हैं। इस अवस्था को द्विलिंगाश्रयी कहते हैं।

Ø मक्का में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग पुष्पक्रमों में पाये जाते हैं।

i. टैसल (Tassel):-

- प्रत्येक स्पाइकिका में 2 नर पुष्प होते हैं

- प्रत्येक नर पुष्प में 3 पुंकेसर होते हैं।

ii. भुट्टा (Cob):-

- प्रत्येक स्पाइकिका में 2 मादा पुष्प होते हैं।

- प्रत्येक मादा पुष्प में 1 अंडप होता है।

Ø

परागण (Pollination):-

- मक्का मुख्य रूप से परपरागित फसल है। इसमें 95% परपरागण व 5% स्वपरागण होता है।

- मक्का में पुंपूर्वता पायी जाती है। टैसल में पुष्पन भुट्टे से 2 दिन पहले ही हो जाता है।

- वर्तिका अपनी सम्पूर्ण लंबाई में 14 दिन तक ग्राही बनी रहती है।

Ø फल (Fruit):- कैरिओप्सिस

गुणवत्ता (Quality):-

Ø

मक्का के बीजों में 10% प्रोटीन होती है जिसमें से 8% Prolamin प्रोटीन होती है जिसे Zein कहते हैं।

Ø

प्रोटीन में लाइसिन व ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्लों की कमी होती है।

ज्वार फसल सुधार (Sorghum

Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø

सामान्य नाम:- ज्वार, जोन्ना, जोला, सोरघम

Ø

वानस्पतिक नाम:- Sorghum bicolor

Ø

कुल:- ग्रेमिनी या पोएसी

Ø

C4 – पादप

2. जातियाँ व गुणसूत्र संख्या (Species and Chromosome Numbers):-

Ø

Sorghum

bicolor को आगे 3 उप-जातियों में विभाजित किया गया है:-

i. drumondii:- इसे Shattercane या Sudan grass भी कहते हैं।

ii.

bicolor:- यह कृष्य उप-जाति है।

iii.

arundinaceum

3. उत्पत्ति केंद्र (Center

of Origin):- ज्वार की उत्पत्ति अफ्रीका के उत्तरी – पूर्वी भाग में विशेष रूप से Modern Ethiopia व Sudan regions में हुई है।

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø प्रत्येक पौधे के शीर्ष पर स्पाइक पुष्पक्रम के रूप में एक पैनिकल उपस्थित रहती है।

Ø

प्रत्येक अवृन्तीय स्पाइकिका में 2 पुष्प होते हैं।

Ø

ऊपरी पूर्ण पुष्प में लेमा व पेलिया के द्वारा ढके 3 पुंकेसर, 1 अण्डप व 2 लोडिक्यूल्स उपस्थित होते हैं।

Ø

निचले ह्रासित पुष्प में लेमा व पेलिया के द्वारा ढके 3 पुंकेसर व 2 लोडिक्यूल्स उपस्थित होते हैं।

Ø

परागण (Pollination):- ज्वार सामान्यतया स्वपरागित फसल है। वर्तिकाग्र पुष्पन से पहले ही

ग्रहणशील हो जाती है और वर्तिकाग्र परागकोषों के स्फुटन से पहले ही बाहर निकल जाती है। इसे स्त्रीपूर्वता कहते हैं। इसी के कारण 6 – 30% तक परपरागण भी हो जाता है।

Ø फल (Fruit):- कैरिओप्सिस

पोषक मूल्य (Nutritive

value):- ज्वार में लाइसिन मुख्य अमीनो अम्ल होता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम (International Programme):-

ICRISAT (International

Crops Research Institute for the Semi Arid Tropics):-

Ø

भारत में इसकी शुरुआत 1972 में पंटेचेरु, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हुई थी।

Ø

इस संस्थान में निम्न फसलों पर उन्नयन एंव शुष्क कृषि पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है:-

i. ज्वार (Sorghum)

ii. बाजरा (Bajra)

iii. मूँगफली (Groundnut)

iv. अरहर (Pigeon pea)

v. चना (Gram)

Ø

यहाँ ज्वार के जननद्रव्य की 26000 प्राथमिक प्रविष्टियों का अनुरक्षण किया जा रहा है।

Ø ICRISAT में ज्वार की सबसे अच्छी किस्में:-

i. ICSH – 10

ii. ICSH – 86646

iii. ICSH – 86647

iv. ICSH – 86749

बाजरा फसल उन्नयन (Pearl millet Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- बाजरा

Ø वानस्पतिक नाम:- Pennisetum glaucum

Ø कुल:- ग्रेमिनी या पोएसी

Ø गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 14

Ø उत्पत्ति केन्द्र:- अफ्रीका का सहेल क्षेत्र

2. जातियाँ (Species):-

3. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø बाजरा का पुष्पक्रम एक संयुक्त शीर्षस्थ स्पाइक होता है जिसे पैनिकल कहते हैं।

Ø बाजरे की प्रत्येक स्पाइक में अनेक फैसिकल्स अपने – अपने वृन्त के द्वारा रैकिस से जुड़ी हुई रहती हैं।

Ø प्रत्येक फैसिकल में 3 जोड़ी स्पाइकिकायें पायी जाती हैं जो ग्लूम्स द्वारा ढकी रहती हैं।

Ø प्रत्येक स्पाइकिका में 2 पुष्प होते हैं जिनमें से ऊपरी पुष्प द्विलिंगी तथा निचला पुष्प पुंकेसरी होता है।

Ø द्विलिंगी पुष्प में 3 पुंकेसर व 1 अण्डप होते हैं। अण्डप में 1 बीजांड होता है।

Ø पुंकेसरी पुष्प में केवल 3 पुंकेसर ही होते हैं।

Ø परागण (Pollination):-

- प्राकृतिक रूप से बाजरा एक परपरागित फसल है।

- बाजरा में स्त्रीपूर्वता पाये जाने के कारण इसमें लगभग 80% परपरागण होता है व शेष 20% स्वपरागण होता है। इस प्रकार बाजरा एक परपरागित फसल है।

Ø फल (Fruit):- कैरिओप्सिस

मूँगफली फसल उन्नयन (Groundnut Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- मूँगफली

Ø वानस्पतिक नाम:- Arachis hypogaea

Ø कुल:- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी

Ø उपकुल:- पैपिलिओनेसी

Ø उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin):- केन्द्रीय ब्राजील। मूँगफली की चतुर्गुणित कृष्य जाति Arachis hypogaea की उत्पत्ति चतुर्गुणित जंगली जाति Arachis montical से हुई है।

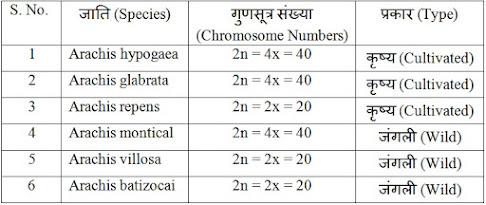

2. जातियाँ व गुणसूत्र संख्या (Species and

Chromosome Numbers):-

3. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- पैपिलिओनेसी उपकुल की सभी फसलों में एक समान पुष्पीय बायोलोजी होती है।

Ø प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी, वृन्तीय व एकव्याससममित होता है।

Ø प्रत्येक पुष्प में 5 दल होते हैं जो ध्वजीय दलविन्यास प्रदर्शित करते हैं। दल 3 प्रकार के होते हैं –

i. ध्वज (Vexillum, Standard):- ऊपरी 1 बड़ा

दल

ii. पक्ष (Wing):- 2

पार्श्वीय मध्यम

दल

iii. नोतल (Keel, Carina):- निचले

2 छोटे दल

जिनके अंदर पुंकेसर व स्त्रीकेसर बन्द रहते हैं।

इस अवस्था में स्वपरागण होता

है जिसे

निमिलित परागण कहते हैं।

Ø प्रत्येक पुष्प में 10 पुंकेसर होते हैं जो 9 + 1 के दो समूहों में पाये जाते है। अर्थात पुंकेसर द्विसंघी होते हैं।

Ø प्रत्येक पुष्प में 1 अण्डप होता है जिसमें बीजाण्ड सीमान्त बीजाण्डन्यास में पाये जाते है।

Ø परागण (Pollination):-

- प्राकृतिक रूप से

मूँगफली एक

स्वपरागित फसल है।

-

मूँगफली के

पुष्पों में

निमिलित परागण पाया जाता है

अर्थात पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों पुष्प में बन्द होते हैं।

इसलिए 100% स्वपरागण होता है।

Ø फल (Fruit):- पॉड या लैग्यूम (Pod or Legume)

उड़द फसल उन्नयन (Urd

Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø

सामान्य नाम (Common

Name):- उड़द, काला चना (Urd, Urdbean, Black Gram)

Ø

वानस्पतिक नाम (Botanical

Name):- Vigna mungo

प्रारम्भ में उड़द का वानस्पतिक नाम Phaseolus mungo था जिसे बाद में Hepper ने बदलकर Vigna

mungo कर दिया।

Ø

कुल (Family):- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी (Leguminosae or Fabaceae)

Ø

उपकुल (Sub - family):- पैपिलिओनेसी (Papilionaceae)

Ø

गुणसूत्र संख्या (Chromosome

Numbers):- 2n =

2x = 22

2. उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin):-

Ø

उड़द की उत्पत्ति भारत में हुई।

Ø

एक जंगली पूर्वज Vigna mungo var. silvestris से कृष्य जाति की उत्पत्ति हुई है।

3. उपजातियाँ (Sub-species):- बोस (1932) के अनुसार Vigna mungo को आगे 2 उपजातियों में विभाजित किया जा सकता है –

i. Vigna mungo var. niger:- इसके पौधे शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं और काले रंग के बड़े बीज होते हैं।

ii. Vigna mungo var. viridis:- इसके पौधे देरी से परिपक्व होते हैं और हरे रंग के छोटे बीज होते हैं।

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- मूँगफली के समान

मूंग फसल उन्नयन (Mung

Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- मूंग, हरा चना

Ø वानस्पतिक नाम:- Vigna

radiata

प्रारम्भ में मूंग का वानस्पतिक नाम Phaseolus aureus था जिसे बाद में Wilczek ने बदलकर Vigna radiata कर दिया।

Ø

कुल:- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी

Ø

उपकुल:- पैपिलिओनेसी

Ø

गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 22

2. उत्पत्ति केन्द्र (Center of origin):-

Ø

मूंग की उत्पत्ति भारत में हुई।

Ø

एक जंगली पूर्वज Vigna radiata var. sublobata से कृष्य जाति की उत्पत्ति हुई है।

3. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- मूँगफली के समान

लोबिया फसल उन्नयन (Cowpea

Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø

सामान्य नाम:- लोबिया

Ø

वानस्पतिक नाम:- Vigna

unguiculata

Ø

कुल:- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी

Ø

उपकुल:- पैपिलिओनेसी

Ø

गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 22

2. उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin):-

Ø

लोबिया का प्राथमिक उत्पत्ति केन्द्र अफ्रीका है।

Ø

लोबिया का द्वितीयक उत्पत्ति केन्द्र भारत व चीन को माना जाता है।

3. उपजातियाँ (Sub-species):-

Ø

Verdcourt ने 1970 में Vigna

unguiculata को 3 उपजातियों में विभाजित किया:-

a. Vigna unguiculata unguiculata:- कृष्य उपजाति (Cultivated sub species)

b. Vigna unguiculata dekindtiana:- जंगली उपजाति (Wild sub-species)

c. Vigna unguiculata mensensis:- जंगली उपजाति (Wild

sub-species)

Ø

Marechal ने 1978 में Vigna

unguiculata unguiculata उपजाति को आगे 3 कृष्य समूहों (Cultigroups) में विभाजित किया:-

i.

Unguiculata:- सबसे अधिक विविध व सबसे अधिक वितरित कृष्य समूह है जिसे लोबिया कहते हैं। इसकी खेती अफ्रीका, भारत व ब्राजील में की जाती है।

ii. Biflora:- इसे सामान्य भाषा में Catjang

bean कहते हैं।

iii. Sesquipedalis:- इसे सामान्य भाषा में yard – long

bean या asparagus bean कहते हैं।

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral

Biology):- मूँगफली के समान

अरहर फसल उन्नयन (Pigeonpea Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- अरहर, लाल चना

Ø वानस्पतिक नाम:- Cajanus cajan

Ø कुल:- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी

Ø उपकुल:- पैपिलिओनेसी

Ø गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 22

Ø विश्व की 82% अरहर की खेती भारत में की जाती है।

2. उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin):-

Ø अरहर के 3 उत्पत्ति केन्द्र माने जाते हैं –

i. भारत (India)

ii. अफ्रीका (Africa)

iii. ऑस्ट्रेलिया (Australia)

Ø ऐसा माना जाता है कि कृष्य अरहर की उत्पत्ति जंगली जाति Cajanus cajanifolius से हुई है।

3. जातियाँ (Species):- अरहर की कुल 32 जातियाँ हैं। इनमें से मुख्य निम्न हैं -

कृष्य जाति Cajanus cajan को 2 समूहों में विभाजित किया गया है:-

a. Cajanus cajan var. bicolor:-

Ø इसे सामान्य भाषा में अरहर कहते हैं।

Ø यह उत्तरी भारत में अधिक सामान्य है।

b. Cajanus cajan var. flavus:-

Ø इसे सामान्य भाषा में तूअर कहते हैं।

Ø इसे मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में बीज उपज के लिए उगाया जाता है।

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- मूँगफली के समान

मोठ फसल उन्नयन (Moth Crop

Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø

सामान्य नाम:- मोठ, मटकी, मोट

Ø

वानस्पतिक नाम:- Vigna aconitifolia

प्रारम्भ में इसका

वानस्पतिक नाम Phaseolus aconitifolia था जिसे

बाद में

1978 में Marechal ने बदलकर Vigna aconitifolia कर दिया।

Ø

कुल:- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी

Ø

उपकुल:- पैपिलिओनेसी

Ø

गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 22

2. उत्पत्ति केन्द्र (Center of origin):-

Ø

मोठ

की उत्पत्ति भारत में हुई है।

Ø

ऐसा माना जाता है कि कृष्य मोठ की उत्पत्ति जंगली जाति Vigna trilobata से हुई है।

3. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- मूँगफली के समान

4. किस्में (Varieties):-

Ø

भारत

में वरण विधि द्वारा मोठ की 2 किस्मों का विकास किया गया

है –

i.

RMO – 40

ii.

RMO – 225

मोठ उगाने वाले

अधिकांश क्षेत्रों में उपरोक्त दोनों किस्में उपयुक्त हैं।

Ø

जडिया व ज्वाला क्षेत्रीय किस्में हैं जिन्हें राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में उगाया

जाता है।

Ø

मोठ

की TA – 1 किस्म को U.P. में उगाया

जाता है।

Ø

मोठ

की बालेश्वर – 12 किस्म को गुजरात में उगाया जाता

है।

सोयाबीन फसल उन्नयन (Soybean Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- सोयाबीन

Ø वानस्पतिक नाम:- Glycine max

Ø कुल:- लेग्यूमिनोसी या फैबेसी

Ø उपकुल:- पैपिलिओनेसी

Ø चमत्कारिक फसल (Miracle crop):- सोयाबीन के बीजों में 40% प्रोटीन व 20% तेल पाये जाते हैं और विश्व भोज्य तन्त्र में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व में स्त्रोत है –

i. खाध्य वनस्पति तेलों का:- सोयाबीन अच्छी गुणवत्ता वाले असंतृप्त तेल का उत्कृष्ट स्त्रोत है।

ii. उच्च प्रोटीन चारा का

iii. खाध्य पूरकों का

Ø अधिक दक्ष प्रोटीन उत्पादक (More Efficient Protein Producer):- सोयाबीन प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली फसल है। यह धान, गेहूँ या मक्के की तुलना में 3 गुना अधिक प्रोटीन देती है।

Ø चीन में इसे “खेतों का मांस” कहते हैं।

2. जातियाँ व गुणसूत्र संख्या (Species and Chromosome Numbers):-

3. उत्पत्ति केन्द्र:-

Ø प्राथमिक उत्पत्ति केन्द्र (Primary Center of Origin):- चीन (China)

Ø द्वितीयक उत्पत्ति केन्द्र (Secondary Center of Origin):-

i. जापान (Japan)

ii. दक्षिण-पूर्वी एशिया (South - East Asia)

iii. दक्षिण-केन्द्रीय एशिया (South - Central Asia)

Ø ऐसा माना जाता है कि कृष्य सोयाबीन की उत्पत्ति जंगली जाति Glycine soja से हुई है।

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- मूँगफली के समान

तिल फसल उन्नयन (Sesame Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- तिल

Ø वानस्पतिक नाम:- Sesamum indicum

Ø कुल:- पैडेलिएसी

2. उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin):- तिल के दो उत्पत्ति केन्द्र माने जाते हैं –

i. पूर्वी अफ्रीका (इथोपिया):- तिल की अधिकांश जंगली जातियाँ यहाँ पायी जाती हैं।

ii. एशिया (भारत व केंद्रीय एशिया)

3. जातियाँ व गुणसूत्र संख्या (Species and chromosome numbers):-

4. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी, वृन्तीय व त्रिज्यातसममित होता है।

Ø प्रत्येक पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं जिनमें से 4 पुंकेसर उर्वर होते हैं और 1 पुंकेसर बंध्य होता है। पुंकेसर दललग्न होते हैं।

Ø प्रत्येक पुष्प में 2 अण्डप होते हैं। प्रत्येक अण्डप एक कूट पट के द्वारा 2 कोष्ठकों में विभाजित होता है। इस प्रकार कुल 4 कोष्ठक उपस्थित होते हैं। जिसमें अनेक बीजाण्ड स्तम्भीय बीजाण्डन्यास में पाये जाते है।

Ø परागण (Pollination):-प्राकृतिक रूप से तिल को स्वपरागित फसल माना जाता है। यदि कीट क्रिया ज्यादा होती है तो परपरागण का प्रतिशत बढ़ सकता है।

Ø फल (Fruit):- कैप्सूल (Capsule) जो 2 से 8 cm लम्बा होता है तथा जिसमें अनेक बीज होते हैं।

उत्परिवर्तन प्रजनन (Mutation Breeding):- भारत में उत्परिवर्तन द्वारा तिल की तीन क़िस्मों को विकसित किया गया है –

कपास फसल उन्नयन (Cotton Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- कपास

Ø वानस्पतिक नाम:- Gossypium spp.

Ø कुल:- मालवेसी

2. जातियाँ व गुणसूत्र संख्या (Species and

Chromosome numbers):-

Ø कपास की कुल 50 जातियाँ हैं जिनमें से 46 जातियाँ जंगली हैं और 4 जातियाँ कृष्य हैं।

Ø अमेरिकन कपास की खेती विश्व के 80% कपास उगाने वाले क्षेत्रों में की जाती है।

3. उत्पत्ति केन्द्र (Center of Origin) :-

देसी कपास की दोनों कृष्य जातियों Gossypium herbaseum व Gossypium arboretum की उत्पत्ति अफ्रीका की रेशेदार जंगली जाति Gossypium africanum से हुई है।

4. आनुवंशिक विकास (Genetic Evolution):-

5. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी, वृन्तीय व त्रिज्यातसममित होता है।

Ø प्रत्येक पुष्प में सबसे बाहर की ओर 3 सहपत्रिकाओं का एक चक्र पाया जाता है जिसे Epicalyx कहते हैं। यह मालवेसी कुल का लाक्षणिक गुण है।

Ø प्रत्येक पुष्प में 100 - 150 पुंकेसर होते हैं। सभी पुंकेसरों के पुतन्तु मिलकर अण्डप के चारों ओर एक ट्यूब बनाते हैं जिसे पुंकेसरी ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब की बाहरी सतह पर चारों ओर असंख्य (100 – 150) वृक्काकार परागकोष जुड़े रहते हैं। ऐसे पुंकेसरों को एकसंघी पुंकेसर कहते हैं। यह मालवेसी कुल का लाक्षणिक गुण है।

Ø प्रत्येक पुष्प में 3 - 5 संयुक्त अण्डप होते हैं तथा 3 – 5 ही कोष्ठक होते हैं। अण्डपों में 6 – 9 बीजाण्ड स्तम्भीय बीजाण्डन्यास में पाये जाते है।

Ø परागण (Pollination):-

- प्राकृतिक रूप से कपास को स्वपरागित फसल माना जाता है। इसमें 70% स्वपरागण व 30% परपरागण होता है।

- कपास के परागकण भारी होते हैं। परपरागण कीटों के द्वारा होता है।

Ø फल (Fruit):- कैप्सूल (Capsule) जिसे बॉल कहते हैं।

Ø बीज (Seeds):-

- 65 – 70% कपास भार बीजों के कारण होता है।

- बीजों में 10 – 20% प्रोटीन व 25% तेल होता है।

- रुई या रोंये (Lint or Fuzz):- बीज के बीजचोल की बाह्यत्वचीय कोशिकाओं से अतिवृद्धियाँ निकलती हैं। लम्बे तन्तु रुई या Lint कहलाते हैं और छोटे तन्तु रोंये या Fuzz या Linters कहलाते हैं।

- Delinting या Defuzzing:- बीजों से रुई या रोंये को पृथक करने की प्रक्रिया को Delinting या Defuzzing कहते हैं। इससे शीघ्र अंकुरण होता है तथा रोगजनकों के प्रति रोधकता आती है।

- बीजों या बिनोलों को सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित किया जाता है। अम्ल व बीजों का अनुपात क्रमश: 1 : 10 रखा जाता है। इसके फलस्वरूप बीज की सतह से रेशे हट जाते हैं।

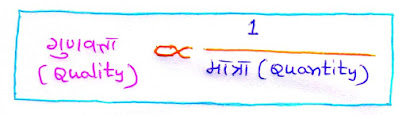

Ø प्रति बॉल रुई का प्रतिशत:- रुई की मात्रा व रुई की गुणवत्ता में ऋणात्मक सम्बंध होता है।

Ø Counts Number:- 1 पौण्ड रुई से 840 गज लंबाई के बनने वाले धागों की संख्या को counts number कहते हैं। कपास की गुणवत्ता व counts number में धनात्मक सम्बंध होता है।

नोट:- 1947 में Gossypium barbadense की “Suvin” नाम की एक किस्म विकसित की गई जिसका counts number 120 था। यह भारत की अब तक की सबसे बारीक कपास है। आज भी इसकी खेती भारत के तमिलनाडु राज्य में की जाती है।

मिर्च फसल उन्नयन (Chilies Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- मिर्च

Ø वानस्पतिक नाम:- Capsicum spp.

Ø कुल:- सोलेनेसी

Ø गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 24

2. जातियाँ व उत्पत्ति केन्द्र (Species and Center of Origin):- मिर्च की कुल 5 कृष्य जातियाँ हैं।

3. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø प्रत्येक पुष्प द्विलिंगी, वृन्तीय व त्रिज्यातसममित होता है।

Ø प्रत्येक पुष्प में 5 हरे रंग के बाह्यदल होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। मिर्च में बाह्यदल स्थायी होते हैं जिन्हें फल पर लगा हुआ देखा जा सकता है। यह सोलेनेसी कुल का लाक्षणिक गुण है।

Ø प्रत्येक पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर का पुतन्तु आधार पर दल से जुड़ा रहता है, अर्थात पुंकेसर दललग्न होते हैं।

Ø प्रत्येक पुष्प में 2 संयुक्त अण्डप होते हैं तथा बीजाण्ड स्तम्भीय बीजाण्डन्यास में पाये जाते है। प्लासेंटा फूला हुआ होता है। अण्डपों के 45° के कोण पर घूम जाने से प्लासेंटा तिरछा व्यवस्थित होता है। यह सोलेनेसी कुल का लाक्षणिक गुण है।

Ø परागण (Pollination):-प्राकृतिक रूप से मिर्च एक स्वपरागित फसल है। इसमें 84% स्वपरागण व 16% परपरागण होता है। परपरागण मधुमक्खियों, चींटियों व थ्रिप्स के द्वारा होता है।

Ø फल (Fruit):- बैरी (Berry)

Ø मिर्च में तीखापन एक ऐल्कलोइड के कारण होता है जिसे Capsaicin कहते हैं।

टमाटर फसल उन्नयन (Tomato Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- टमाटर

Ø वानस्पतिक नाम:- Lycopersicum esculentum

वर्ष 2006 में इसका नाम बदलकर Solanum lycopersicum कर दिया गया है।

Ø कुल:- सोलेनेसी

Ø गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 24

Ø उत्पत्ति केन्द्र:- Peru व Mexico

2. जातियाँ (Species):-

3. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):- मिर्च के समान

अरंडी फसल उन्नयन (Castor Crop Improvement):-

1. परिचय (Introduction):-

Ø सामान्य नाम:- अरंडी

Ø वानस्पतिक नाम:- Ricinus communis

Ø कुल:- यूफोर्बिएसी

Ø गुणसूत्र संख्या:- 2n = 2x = 20

Ø उत्पत्ति केन्द्र:- भारत व अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र (Ethiopia)

2. पुष्पीय बायोलॉजी (Floral Biology):-

Ø अरंडी में Raceme पुष्पक्रम होता है।

Ø अरंडी का Raceme पुष्पक्रम द्विलिंगाश्रयी होता है। Raceme के ऊपरी 30 – 50% भाग में मादा पुष्प होते हैं और नीचे के 50 – 70% भाग में नर पुष्प होते हैं। शीत ऋतु में मादा पुष्पों का प्रतिशत अधिक होता है जबकि ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में नर पुष्पों का प्रतिशत अधिक होता है।

Ø नर पुष्प (Male Flower):- यह वृंतीय व त्रिज्यात सममित होता है। असंख्य पुंकेसर होते हैं जो 5 समूहों में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात पुंकेसर बहुसंघी होते हैं।

Ø मादा पुष्प (Female Flower):- यह वृन्तीय व त्रिज्यात सममित होता है। 3 संयुक्त अण्डप पाये जाते हैं। प्रत्येक अण्डप में 1 बीजाण्ड होता है। स्तंभीय बीजाण्डन्यास पाया जाता है। 3 वर्तिकाएं होती हैं। प्रत्येक वर्तिकाग्र सिरे पर द्विशाखित व पंखनुमा होती है।

Ø परागण (Pollination):-

- स्त्रीपूर्वता पाये जाने के कारण अरंडी एक परपरागित फसल है।

- इसमें वायु परागण होता है।

Ø फल (Fruit):-

- रेग्मा (Regma)

- इसकी सतह पर कांटेनुमा अतिवृद्धियां पायी जाती हैं।

- फल 3 - एकबीजी भागों में विभाजित हो जाता है।

धान फसल में संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed Production in Rice Crop):-

Ø Prof. Yuan Long Ping:- इन्हें चीन में संकर धान का जनक कहा जाता है।

Ø भारत में धान की प्रथम संकर किस्म ANGRAU (Acharya NG Ranga

Agriculture University, Hyderabad) के द्वारा विकसित की गई है।

a. Three line system (तीन वंशक्रम तंत्र):- इस विधि में CGMS के उपयोग से संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। नर बंध्य कोशिकाद्रव्य के स्त्रोत के रूप में “wild abortive” का उपयोग किया जाता है।

b. Two line system (दो वंशक्रम तंत्र):-इस विधि में TGMS या PGMS के उपयोग से संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। पुन: स्थापक वंशक्रम के रूप में किसी भी सामान्य वंशक्रम का उपयोग किया जा सकता है।

c. Chemical emasculant system (रासायनिक विपुंसीकारक तंत्र):-ऐसे रसायन जो मादा युग्मक की सामान्य क्रियाशीलता को प्रभावित किए बिना नर युग्मक को नष्ट या निष्क्रिय कर देते हैं, रासायनिक

विपुंसीकारक कहलाते हैं। इन्हें युग्मकनाशी भी कहा जाता है।

उदाहरण – Etheral, Maleic Hydrazide आदि।

जनक

वंशक्रमों का अनुरक्षण (Maintenance of Parental Lines):-

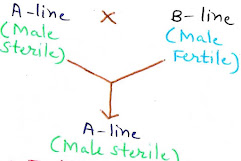

a. A – line का अनुरक्षण (Maintenance of A - line):-

Ø इसके लिए A – line का क्रॉस B – line से कराया जाता है।

Ø

पृथक्करण दूरी 200 मीटर रखी जाती है।

Ø

नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात 2 : 4 रखा जाता है।

b. B – line का अनुरक्षण (Maintenance of B - line):- इसका अनुरक्षण सामान्य किस्म के समान पृथककृत खेत में उगाकर किया जाता है। पृथक्करण दूरी 200 मीटर रखी जाती है। परिपक्वता के पश्चात बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।

c. R – line का अनुरक्षण (Maintenance of B - line):- सामान्य किस्म के समान पृथककृत खेत में उगाकर किया जाता है। पृथक्करण दूरी 200 मीटर रखी जाती है। परिपक्वता के पश्चात बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।

वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन (Commercial Hybrid

Seed Production):-

Ø इसके लिए A – line का क्रॉस R – line से कराया जाता है।

Ø स्थान पृथक्करण (Space Isolation):- पृथक्करण दूरी 100 मीटर रखी जाती है।

Ø रोपण अनुपात (Planting Ratio):- नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित होता रहता है जो जलवायु परिस्थितियों व जनकों की क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रोपण अनुपात 2 : 8, 2 : 6 व 3 : 8 हैं।

मक्का फसल में संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed Production in Maize Crop):-

परिचय (Introduction):-

Ø मक्का की फसल में 3 प्रकार के संकर उत्पादित किए जाते हैं:-

i. एकल क्रॉस संकर (Single cross hybrid):- दो अंत:प्रजातों के मध्य संकरण। A X B

उदाहरण (Example):- COH – 1 (UMI –

29 X UMI - 15)

COH – 2 (UMI – 810 X UMI - 90)

ii. त्रिपथ संकर (Three way hybrid):- एकल क्रॉस संकर व अंत:प्रजात के संकरण। (A X B) X C

उदाहरण (Example):- Ganga – 5

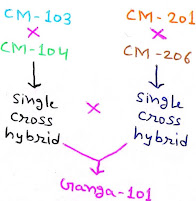

iii. द्वि क्रॉस संकर (Double cross hybrid):- दो एकल क्रॉस संकरों के मध्य संकरण। (A X B) X (C X D)

उदाहरण (Example):- Ganga, Ganga – 101

Ø प्राकृतिक रूप से मक्का एक परपरागित फसल है।

संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed production):-

1. जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण (Maintenance of

parental lines):-

Ø पृथक्करण (Isolation):-

i. समान बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 400 मीटर पृथक्करण रखा जाता है।

ii. भिन्न बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 600 मीटर पृथक्करण रखा जाता है।

2. एकल क्रॉस संकर बीज उत्पादन (Single cross

hybrid seed production):-

Ø विटैसलीकरण (Detasselling):- परागकणों के गिरने से पहले मादा जनक पौधों से टैसल को काटकर हटा देने की प्रक्रिया को विटैसलीकरण कहते हैं।

Ø पृथक्करण (Isolation):-

i. समान बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 400 मीटर पृथक्करण रखा जाता है।

ii. भिन्न बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 600 मीटर पृथक्करण रखा जाता है।

Ø रोपण अनुपात (Planting Ratio):- नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात 2 : 4 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों की 4 – 6 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

3. द्विक्रॉस संकर बीज उत्पादन (Double cross hybrid seed production):-

Ø विटैसलीकरण (Detasselling):- परागकणों के गिरने से पहले मादा जनक पौधों से टैसल को काटकर हटा देने की प्रक्रिया को विटैसलीकरण कहते हैं।

Ø पृथक्करण (Isolation):-

i. समान बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 200 मीटर पृथक्करण रखा जाता है।

ii. भिन्न बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 300 मीटर पृथक्करण रखा जाता है।

Ø रोपण अनुपात (Planting Ratio):- नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात 2 : 6 रखा जाता है।

Ø पृथक्करण दूरी व सीमान्त पंक्तियों में सम्बंध (Relation between Isolation distance and

Border rows):- समान बीज रंग व बनावट वाले मक्का की अन्य किस्मों व संकरों के प्लॉट से 200 मीटर पृथक्करण की आवश्यकता होती है। यदि हम सीमान्त पंक्तियों की संख्या को बढ़ाते जायें तो पृथक्करण दूरी की आवश्यकता कम होती जाती है। 4 हेक्टयर क्षेत्र तक 12.5 मीटर पृथक्करण दूरी घटाने के लिए एक अतिरिक्त सीमान्त पंक्ति लगानी पड़ती है।

ज्वार फसल में संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed Production in Sorghum Crop):-

संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed

Production):-

तीन वंशक्रम विधि द्वारा ज्वार में संकर बीज उत्पादन के लिए CGMS का उपयोग किया जाता है। नर बंध्य कोशिकाद्रव्य के स्त्रोत के रूप में combined kafir का उपयोग किया जाता है।

1. जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण (Maintenance

of Parental Lines):-

a. A – line का अनुरक्षण (Maintenance

of A - line):-

Ø इसके लिए A – line का क्रॉस B

– line से कराया जाता है।

Ø पृथक्करण दूरी (Isolation

distance):-

i. ज्वार की अन्य किस्म के प्लॉट से 300 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

ii. जोहन्सन घास, सूडान घास व अन्य चारा जातियों से 400 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

Ø नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात (B : A) 2 : 4 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों (B - line) की 2 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

b. B – line का अनुरक्षण (Maintenance

of B - line):-

यह सामान्य किस्म के समान पृथककृत खेत में उगाकर किया जाता है। पृथक्करण दूरी 300 मीटर या 400 मीटर रखी जाती है। परिपक्वता के पश्चात बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।

c. R – line का अनुरक्षण (Maintenance

of R - line):-

यह सामान्य किस्म के समान पृथककृत खेत में उगाकर किया जाता है। पृथक्करण दूरी 300 मीटर या 400 मीटर रखी जाती है। परिपक्वता के पश्चात बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।

2. वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन (Commercial

Hybrid Seed Production):-

Ø इसके लिए A – line का क्रॉस R

– line से कराया जाता है।

Ø पृथक्करण दूरी (Isolation

distance):-

i. ज्वार की अन्य किस्म के प्लॉट से 200 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

ii. जोहन्सन घास, सूडान घास व अन्य चारा जातियों से 400 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

Ø रोपण अनुपात (Planting

Ratio):- नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात (R : A) 2 : 4 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों (R – line) की 2 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

बाजरा फसल में संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed Production in Pearl millet Crop):-

संकर बीज उत्पादन (Hybrid

Seed Production):-

तीन वंशक्रम विधि द्वारा बाजरा में संकर बीज उत्पादन के लिए CGMS का उपयोग किया जाता है। नर बंध्य कोशिकाद्रव्य के स्त्रोत के रूप में tift 23A का उपयोग किया जाता है जिसे G. W. Burton के द्वारा पहचाना गया था।

1. जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण(Maintenance

of Parental Lines):-

a. A – line का अनुरक्षण (Maintenance

of A - line):-

Ø इसके लिए A – line का क्रॉस B

– line से कराया जाता है।

Ø बाजरा की अन्य किस्म के प्लॉट से 1000 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

Ø नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात (B : A) 2 : 4 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों (B - line) की 4 - 6 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

b. B – line का अनुरक्षण (Maintenance

of B - line):-

इसका अनुरक्षण सामान्य किस्म के समान पृथककृत खेत में उगाकर किया जाता है। पृथक्करण दूरी 1000 मीटर रखी जाती है। परिपक्वता के पश्चात बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।

c. R – line का अनुरक्षण (Maintenance

of R - line):-

इसका अनुरक्षण भी सामान्य किस्म के समान पृथककृत खेत में उगाकर किया जाता है। पृथक्करण दूरी 1000 मीटर रखी जाती है। परिपक्वता के पश्चात बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।

2. वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन (Commercial

Hybrid Seed Production):-

Ø इसके लिए A – line का क्रॉस R

– line से कराया जाता है।

Øबाजरा की अन्य किस्म के प्लॉट से 200 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

Ø रोपण अनुपात (Planting

Ratio):- नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात (R : A) 2 : 4 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों (R – line) की 4 - 6 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

अरहर फसल में संकर बीज उत्पादन (Hybrid Seed Production in Pigeon pea Crop):-

संकर बीज उत्पादन (Hybrid

Seed Production):-

दो वंशक्रम विधि द्वारा अरहर में संकर बीज उत्पादन के लिए GMS का उपयोग किया जाता है।

1. जनक वंशक्रमों का अनुरक्षण (Maintenance

of Parental lines):-

Ø इसके लिए नर बंध्य वंशक्रम (मादा जनक) का क्रॉस विषमयुग्मजी नर उर्वर वंशक्रम (नर जनक) से कराया जाता है।

Ø नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात 1 : 6 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों की 4 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

Ø अरहर की अन्य किस्म के प्लॉट से 200 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

Ø इसके फलस्वरूप मादा जनक पंक्तियों में 50% नर बंध्य पौधे व 50% नर उर्वर पौधे प्राप्त होते हैं।

Ø इन 50% नर उर्वर पौधों को पहली कलिका निकलते ही तुरन्त उखाड़कर प्लॉट से हटा दिया जाता है।

2. वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन (Commercial

Hybrid Seed Production):-

Ø इसके लिए नर बंध्य वंशक्रम (मादा जनक) का क्रॉस समयुग्मजी नर उर्वर वंशक्रम (नर जनक) से कराया जाता है।

Ø रोपण अनुपात (Planting

Ratio):- नर व मादा जनक पंक्तियों का अनुपात 1 : 6 रखा जाता है। प्लॉट के चारों ओर नर जनक पौधों की 4 सीमान्त पंक्तियाँ उगाई जाती हैं।

Ø अरहर की अन्य किस्म के प्लॉट से 200 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है।

· अरहर की संकर किस्में (Hybrid

Varieties of Pigeon pea):-

Ø ICPH – 8

Ø PPH – 4

Ø COH – 1, 2

Ø AKPH – 2022,

4101

आदर्शप्ररूप अवधारणा (Ideotype Concept):-

· आदर्शप्ररूप (Ideotype):- ऐसा पादप प्रतिरूप जिसके निष्पादन का, दिये गए वातावरण में, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, आदर्शप्ररूप कहलाता है।

· Donald:- इसने 1968 में सबसे पहले आदर्शप्ररूप अवधारणा को प्रस्तुत किया था।

· प्रकार (Types):- आदर्शप्ररूप 3 प्रकार के होते हैं –

i. विलगन आदर्शप्ररूप (Isolation Ideotype):- पौधों को अलग – अलग प्रयाप्त दूरी पर उगाया जाता है।

ii. प्रतियोगी आदर्शप्ररूप (Competitive Ideotype):- विभिन्न जीनप्ररूपों को मिश्रण के रूप में उगाया जाता

है।

iii. फसल आदर्शप्ररूप (Crop Ideotype):- एक ही जीनप्ररूप के पौधों को उपयुक्त सघनता में उगाया जाता

है। जैसा कि खेत के लिए करते हैं।

· आर्थिक उपज (Economic Yield):-

किसी फसल के जिस भाग का उपयोग किया जाता है, उस भाग की उपज को आर्थिक उपज कहते हैं। यह निम्न 2

कारकों पर निर्भर करती है –

i. प्रति पौधा उपज

ii. प्रतिस्पर्धा का उपज पर प्रभाव

भविष्य के लिए जलवायु लचनशील फसली किस्में (Climate Resilient

Crop Varieties for Future):-

मौसमी विषमताओं का फसलों पर प्रभाव (Impact

of weather aberrations on crops):-

· भारत के विभिन्न सींचित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह 2

मुख्य मौसमी विषमताओं के कारण होता है –

i. तापमान में वृद्धि (Temperature rise)

ii. जल उपलब्धता में परिवर्तन (Changes in water

availability)

· भारत के विभिन्न वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन का फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह 2 मुख्य मौसमी विषमताओं के कारण होता है –

i. वर्षा में विविधता (Rainfall variability)

ii. बारिश के दिनों की

संख्या में कमी (Reduction in number of

rainy days)